マーケティング部署の全社視点での位置づけを考える

本章では、マーケティングの組織について考えるべき課題をいくつか議論をしたいと思う。組織作りにおいても当然いろいろ考えないといけないことがあるわけであるが、まず初めに会社全体の組織図におけるマーケティング部門の位置づけについて考えてみたいと思う。

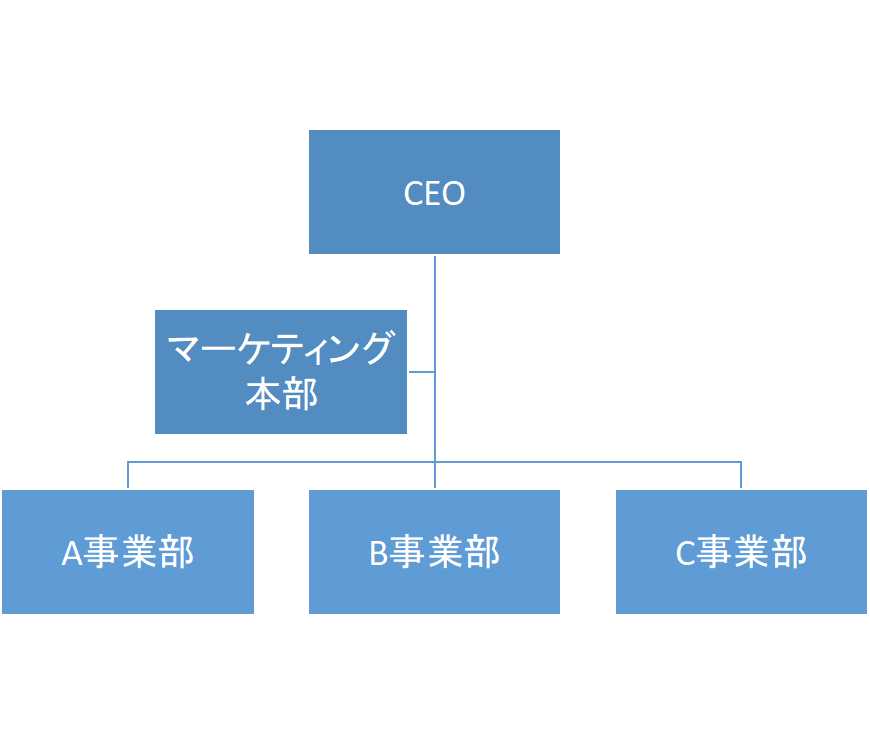

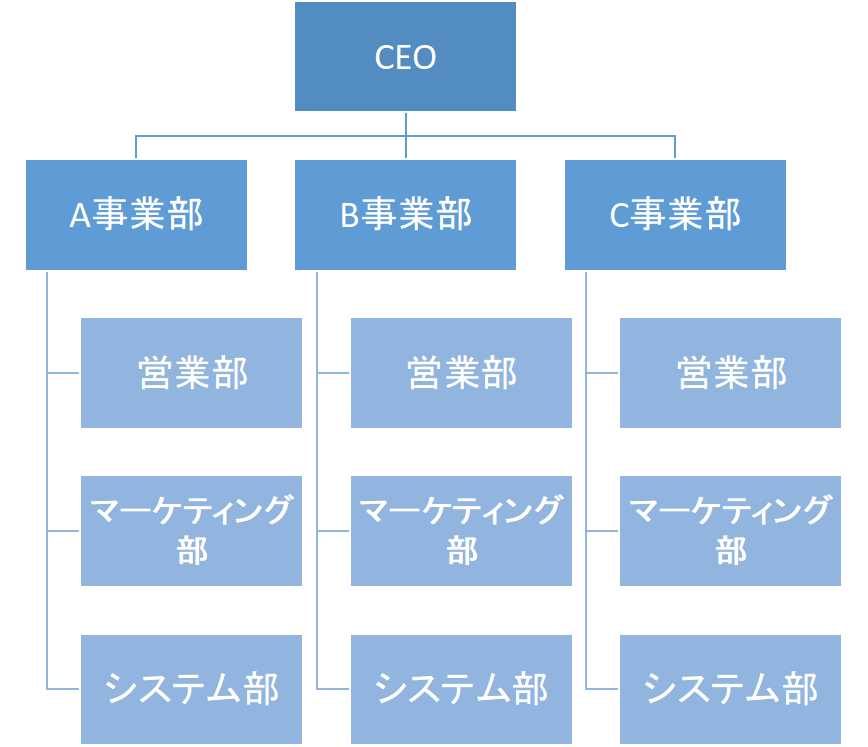

この議論で、一番大きなポイントは、マーケティング機能を集約・セントラライズするのか、分散化するのかという点である。具体的にイメージできるように簡単な組織図を作るとこんな感じである。

組織論というのは、すべてにおいて一長一短があり、オールマイティな正解というものはないため、ここでは、代表的なこの2つのメリット、デメリットを考えながら、それぞれの会社におけるマーケティング組織のあるべき姿を考える参考にしてもらえたらと思う。

マーケティング機能の集約・セントラライズ型組織

まずはマーケティング機能の集約・セントラライズ型の組織形態から詳細に考えていく。まずはこの組織形態の良い点と悪い点を見ていく

- メリット

- マーケティング組織としてのマネジメントがしやすい

- 事業間のマーケティングノウハウの共有が容易

- マーケティング人材の育成がしやすい

- 会社全体のマーケティングコストの最適配分が行いやすい

- デメリット

- マーケティング組織と事業部門とのコミュニケーションが取りずらい

- 事業部門の業績の責任が不明確

- 向いている組織状況

- マーケティング組織の構成員が独り立ちしておらずトレーニングが必要

- 会社全体としてマーケティングの成功法則が確立していない

- 会社全体のマーケティング効率に問題があり、早期に改善を図りたい状況であること

- 機能させるための条件

- 事業部門のトップと対等にコミュニケーションが出来る強力なCMOがいること

- マーケティング部門の専門性を認め、会社全体の最適化のための戦略実行のサポートがCEOから得られること

集約・セントラライズ型組織のメリット

マーケティング組織としてのマネジメントがしやすい

これは素直に理解してもらえると思うが、当然マーケティング人材が分散しているよりも一組織に集約されている方がマーケティング部門としてのマネジメントはしやすい。経験上、部署が分かれてしまうと、どんなに情報共有会的な機会を作ったとしても、各事業部門のマーケティング施策レベルの状況把握は出来ても、人材の評価などの面では把握が難しいケースが出てくる。

事業間マーケティングノウハウの共有が容易

これも容易に想像がつくと思うが、事業部毎にマーケティング機能を分散してしまうと必然的に情報共有のタイミングも量も限定されてしまうため、ノウハウの共有量が減ってしまうことになる。私はマーケティングのスキルというのは基本的にはtoC、toBの違いはある程度あるが、どのような業種に対しても基本は同じだと考えているため、ある事業の成功したナレッジは他の事業でも活用できるというケースは非常に多いと思っている。このため、PDCAの高速回転のためには他のチームがした失敗は繰り返さない方がよいし、他のチームが達成した成功は素直に真似するほうがよいと思っている。この意味でも情報共有はマーケティング組織のパフォーマンスの根幹だと考えているため、ノウハウの共有は十分に確保されるポイントであると考えている。

マーケティング人材の育成がしやすい

人材育成については別途詳細に議論するが、マーケティングに関わらず人材の育成には教えてもらう環境と、学べる機会の両方がそろうことが必要だと考えている。この点、マーケティング組織が集約されていれば、アドバイスを出来る上司、先輩を確保出来る可能性も高く、情報共有も豊富であれば様々なノウハウ・ナレッジを学ぶ機会も相対的に増えると考えている。

会社全体のマーケティングコストの最適配分が行いやすい

この点だけマネジメントレベルの話になるが、事業部ごとにマーケティング費用を年初に渡してしまったりすると、年度中の事業部間での予算の再分配をするのは非常に労力がかかり、スピード感も落ちることが多い。マーケティング組織を集約すると同時に、マーケティング費用も集約することが出来れば、さらに集客を増やせば売上、利益が増大するような事業部により多くの予算を配分し、逆に事業目標からビハインドしている事業の予算を減らすなど、会社全体のマーケティング費用の最適な配分が出来、短期的な事業拡大の最適化が計りやすくなる。

集約・セントラライズ型組織のデメリット

マーケティング組織と事業部門とのコミュニケーションが取りずらい

マーケティング組織をセントラライズして纏めることによって当然マーケティングメンバー間のコミュニケーションは良くなるわけであるが、その犠牲として事業部門との距離は遠くなるわけであるから、事業部門とのコミュニケーション量は落ちるのはある程度避けられない。このため、日々の業務の中では、マーケティング部門と事業部門間のコミュニケーションの方法を工夫する必要がある。

事業部門の業績の責任が不明確

一つの事業のマネジメントを行うためには、事業遂行に必要な各機能をコントロールできることは重要なポイントである。自身の事業にコントロール不可能な要素が増えれば増えるほど、事業責任者はその事業の業績にコミットすることは難しくなる。マーケティング活動が事業部業績に大きく影響するような事業であれば、当然事業責任者は、マーケティングチームを自身の配下に置き、マーケティング費用のコントロールも自身で行えるようにしたいと思うのは自然である。しかし、マーケティングの集約型組織においては、マーケティングのディレクションの決定や予算のコントロール権限は事業責任者のコントロール外になってしまう傾向にあるため、事業責任者の立場からはやりにくいと感じられるケースもそれなりの確率で発生すると考えられる。

ここまでで、集約・セントラライズ型組織のメリット・デメリットを見てきたわけであるが、この特徴を理解したうえで、この組織形態を適用しやすい企業やマーケティング部門の状況などを具体的に説明していきたい。

集約・セントラライズ型組織が向いている組織状況

マーケティング組織の構成員が独り立ちしておらずトレーニングが必要

集約・セントラライズ型組織のメリットを見ても分かる通り、この組織形態の最大のメリットは、マーケティングに関わる人材と情報が一元的に集約され、情報共有がしやすいというポイントが挙げられる。そしてこの特徴が最も効果を発揮するのは、人材育成であると私は考えている。

例えば、私が大手ゲーム会社時代に直面したのは、ターゲット市場が家庭用ゲーム機中心からモバイル事業中心にシフトしていく中で、マーケティング手法もBtoBtoCからBtoCのダイレクト型に大幅に転換しなければいけない状況ででこの利点は発揮される。それまでいたマーケティング部門のメンバーのスキルを早急にデジタルマーケティング仕様にUpdateしなければいけないが、このようなフェーズにおいては、マーケティング機能をセントラライズして、集中的に人材のトレーニングをする方が効率的である。

また、もう一つのポイントは、人材が集約されていることで、教える人と教えられる人の組み合わせの選択肢が増やせるという点もメリットとして挙げられる。人材があふれているような贅沢な会社でもない限り、教える人を確保するのは、意外と難しい。そもそも、上手くいっていない組織というのは、スキルが高い人材が不足しているから上手く行かないのであるから、課題を抱えている組織にはスキルが高い人材が不足していることが殆どである、

マーケティングは専門的なスキルを要する業務であるため、スキルのない人をスキルのある人が教育することは必須である。この観点からも、マーケティング組織のメンバーのスキルレベルが十分でないケースにおいては、マーケティング組織は集約・セントラライズする方が改善のスピードはあげられると考える。

会社全体としてマーケティングの成功法則が確立していない

これも前述した大手ゲーム会社のマーケティングのBtoCシフトのような状況で直面する問題であるが、これまでの成功法則をゼロから作り変えなければいけないようなケースにおいては、集約・セントラライズ型組織の方が機能するケースが多い。人材と情報の集約化・一元管理化がなされることによって、組織全体のPDCAの回転スピードが加速する可能性がより高まるからである。

また、新しいマーケティング手法や成功法則の確立には当然ではあるが可能な限り優秀な人材をアサインする必要がある。その意味でも人材の選択肢は可能な限り多い方がよい。分かりやすく言えば、その企業の英知を結集出来るほうが当然成功への道のりは短くなるわけである。このような観点からも、会社全体で新しいマーケティング手法にチャレンジ、新しい成功法則を確立するというようなフェーズにおいては、マーケティング組織は集約化されている方が効率がよいと考えられる。

集約・セントラライズ型組織を機能させるための条件

集約・セントラライズ型マーケティング組織の特徴と適用しやすい状況を理解したうえで、この組織体系で進めようという話になったとして、この組織形態を十分に機能させるために必要な条件を最後に考えたい。

事業部門のトップと対等にコミュニケーションが出来る強力なCMOがいること

基本的に、機能させるための条件とはデメリットを解決とまでは行かなくても、緩和させ、会社組織全体を円滑に動かしていけるようにすることである考えている。その意味で、この集約・セントラライズ型組織を上手く機能させるために最も重要な条件はマーケティング組織のトップであるCMOがきちんと事業部門のトップとコミュニケーションを取り、マーケティング部門と事業部門のコミュニケーションや現場業務が円滑に進むような地ならしをすることが重要になる。

ここで重要なのが「対等に」という部分である。日本の企業組織の多くは、事業部門のトップに営業系の人材が選ばれることが多く、そのポジションにマーケティング系の人材(そもそもそういう人材自体がほとんどいないが)が選ばれることが非常に少ない。さらに、多くの場合、組織規模としても事業部門や営業部門のほうがマーケティング部門よりも圧倒的に大きいケースが殆どであるため、多くの場合マーケティング部門の責任者より、営業部門や事業部門のトップの方が地位が上であったり、社内の影響力が大きかったりすることが多い。

そのような状況において、CMOが事業部門のトップと対等に話ができる関係にないと、マーケティングの現場社員がマーケティング組織内の方針通りに施策を進めようとしても、事業責任者の同意が得られずに進められないであるとか、事業成績が悪くなってくると事業部門の不効率ではなくマーケティング部門のパフォーマンスの問題ばかり指摘されるというような事態に陥り、非合理的なストレスを抱える状況に陥ることが多い。

もちろん、マーケティング組織に対する批判が合理的なものであれば真摯に受け止め、改善すべきであるため、全く問題ないのだが、トップ同士の力関係のバランスが崩れていると、時として不合理なしわ寄せが現場に行くことになる。そしてそのようなことが続くと、次第にCMO自体が部下からの信用を失い、マーケティング組織の内部も上手く回らなくなる。

このような事態に陥らないようにするには、良いことも悪いことも率直に話し合えるリレーションをCMOは各事業部門の責任者と作らねばならないし、それが出来ないと、集約・セントラライズ型組織のメリットは享受出来ないと考えるべきである。

マーケティング部門の専門性を認め、会社全体の最適化のための戦略実行のサポートがCEOから得られること

集約・セントラライズ型組織のメリットの一つにマーケティングコスト配分の最適化を挙げたが、これを実施するためには、会社全体、または、CEOからの強力なサポートは不可欠である。良くある話は、業績が良くない事業のマーケティング予算を削減するというフェーズにおいて、それをするとさらに業績が悪化するため激しい抵抗にあったりする。

もちろん、どの事業の予算を増やし、どの事業の予算を減らすといった判断は、各事業のパフォーマンスに大きな影響を及ぼすため、可能な限り客観的な基準と、きちんとした説明が不可欠であるが、それをしても、背に腹は代えられないという状況に追い込まれている事業部門のトップから抵抗されるというのは、心情的にはよくわかる。

このような状況でマーケティング組織に求められることは、1)方針が会社全体のパフォーマンスを最大化するために必要な判断である根拠を準備すること、2)その方針が経営メンバーやCEOから合意を受け会社全体の方針として承認を受けた状態にすることの2点であると考える。ただ、これらの準備は当然であるとして、それでも納得を得られない場合は、やはりもう一レイヤー上の判断を仰ぐしかないが、そのようなときにCEOが声の大きい事業部門の圧力に負け、合理的に決めた方針を貫くことをサポートをしないという状況となると、なかなか困ったことになるわけである。

幸い私自身は、比較的上司に恵まれてきたたし、それなりに信頼関係のある中で仕事をしてこられた(と思っている)ため、そのような状況に陥ることは少なかったが、いろいろな会社の話を聞いていたり、自分の就任前の状況を聞いていたりすると、CEOからのサポートが得られなかったりするケースも一定程度発生しているようである。