新規事業の計画は「絵にかいた餅」の領域は抜け出せない

立ち上げる事業の分類を正しく理解したら、今度は事業計画を具体的に作っていくステージに移行する。この分野については、戦略コンサルにいた人などの得意分野な気がするので、スタンダードな方法論は専門の方にお任せするとして、私からは、事業会社における新規事業開発責任者の経験からの成功のヒント、Tips的なことを議論したいと思う。

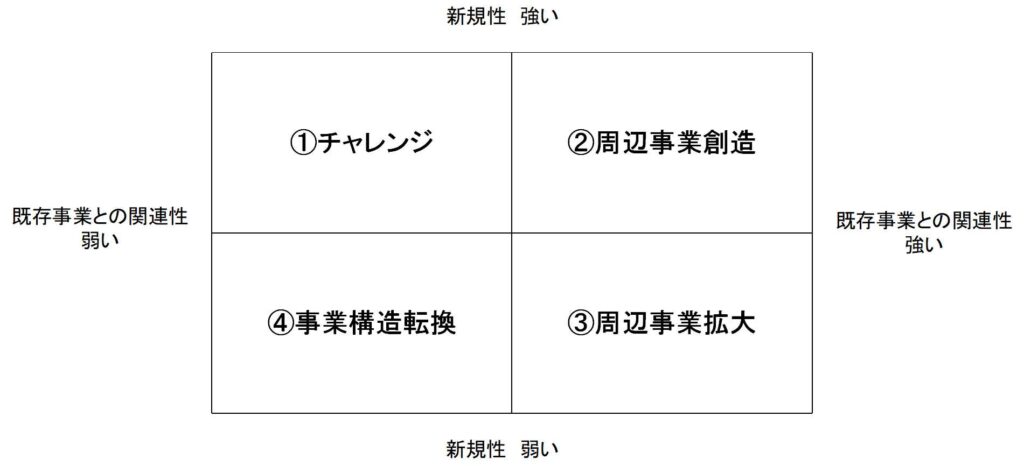

まず、いきなりこんなことを言っては元も子もない気もするが、私自身は、どんなに精巧に調査をしたとしても新規事業の事業計画というのはどこまで行っても所詮「絵に描いた餅」の領域を越えないものだと思っている。特に①チャレンジ型や②周辺事業創造型のような新規性の高い事業領域であると、そのお絵描き感の度合いはどんどん大きくなっていく。これは、二桁の新規事業、新製品/サービスの開発に関わってきた経験を通じて、残念ながら、どんなに優秀な人が、時間とお金をかけても程度の差はあれ、変わらない真実だと思う。

競争戦略のフレームワークの多くは、現状の分析や市場の分析を行うためのガイドとしては役に立つとしても、現実的に事業を立上げるという実務レベルの話になると、どんなに時間をかけても事業計画が「絵に描いた餅」を抜け出せることはない。

ここでは、その前提にたって、結果的に事業成功に早く到達できる事業計画の作り方を私なりに考えてみたいと思う。

ステップは、

- 情報収集

- 事業基本戦略構築

- 事業シミュレーション作成

の3つで検討する

情報収集

情報収集の方法にはちょっと考えただけでも、代表的な方法がいくつかある。①文献調査(含むWeb)、②顧客候補へのヒアリング、③競合サービス経験者へのヒアリング、④類似サービスからの情報獲得くらいがパッと簡単に思いつく方法であろうか?

もちろん、新しく始める事業については、可能な限り情報収集をすべきで、例え正しくない情報であってもあらゆる情報が学びとなるため、どの手法も否定するつもりは全くない。最近は、顧問マッチングサービスや、ビザスクのようなヒアリングマッチングサービスのようなサービスもあるので、競合の情報なども以前よりは取得しやすい環境になりつつある。参考になりそうな手法は、コストが許す範囲で、あらゆるものを試してみることが良いであろう。

ただ、情報収集の段階で私が強くお勧めする手法は、④類似のサービスからの情報獲得というものである。日本語の表現が上手くできていないので、もう少しかみ砕いた言葉で表現すると、とりあえず似たようなサービスを作って試してみるという事である。データドリブンの鉄板法則のひとつである「小さな実験を、早く、意図を持って」を新規事業開発のエリアにおいても適用するという事である。

新規事業の小さな実験を楽天カードを例に考えてみる

といっても、もう少し具体的に説明しないとイメージがつかないと思うので、具体例を使って話せればと思う。真っ先に思い浮かぶ事例は、新規事業の4パターンの事例の中で説明した楽天カードの事例であろう。楽天カードは以前述べた通り、立上げ当初からクレジットカード会社を新規事業として立ち上げたわけではない。事業開始当初は、既存のカード会社と提携をして、提携カードとして事業を開始した。金融系のサービスというのは、非常に規制も厳しく、セロから新規でカード会社を作ろうと思うと、時間も、お金もかかるものである。もちろん、楽天としてもクレジットカード事業とECの高い親和性は事業開始当初から認識していたため、かなり本気でクレジットカード事業には取り組む意思があったと記憶している。しかし、幾ら理論上は正しそうに説明出来たとしても、ゼロからカード会社を立ち上げたりしては事業がスタートするまでに膨大な時間もかかってしまうし、リスクも非常に高くなってしまう。

幸いクレジットカード業界において、提携カードというのは一般的な手法であり、楽天側には殆どリスクなく「楽天カード」と銘打ったクレジットカードを発行することが可能なスキームがあったため、事業立ち上げ当初はこの手法を採用した。

クレジットカードにおける提携カードというのは非常にポピュラーな手法であるので、これだけを読むと非常に普通のことに感じられるかもしれないが、この方法でカード事業を立ち上げたことには情報収集という面では大きなメリットがある。まず第1に、実際にカード会員の獲得マーケティングを行い、どのくらいのコストでどのくらいのリソースでマーケティングを行うと、どの程度の単価で、何人くらいの会員を獲得できるのかが、実際の活動を通して把握できる。さらに、その結果、2つ目のメリットとして、事業推進体制の一部についてのナレッジも実務を通して蓄積できるというメリットもある。

楽天カードのような、既存の顧客DBを事業シナジーの基盤として新規事業を立ち上げる場合、この既存顧客ベースからどのくらいの量の顧客を、どの程度のペースで新規事業に取り込めるのかは、事業計画の作成において最大の焦点になるポイントである。大抵の場合、自社の過去の類似事業の立上げ事例の実データであったり、他社の同一サービスの事例のヒアリング結果に基づく数値を使うことで、事業計画を作成することが多い。しかし、前者であればそもそも事業内容が異なり、後者であれば対象とする顧客DBの質が異なるなど、所与の条件が異なるため、事業計画のシミュレーションの正確性はどうしても落ちてしまうという問題が発生する。一方、楽天カードの事例のように本格的にクレジットカード事業を立ち上げる前段階で、提携カードを発行するという実験が行えれば、同一サービスで同一顧客DBに施策を実施できるため、データの信憑性は大きく向上するのである。

楽天カードは、典型的に分かりやすい事例のため、ここまでドンピシャな方法はなかなか難しいかもしれないが、私は情報収集の量を集めるために時間を使うよりも、このような実験をやれる方法を考えてみることは、情報収集をするよりも数倍価値のあるデータが取れるようになると思っている。

事業基本戦略の構築

事業の基本戦略の策定をする手法には、競争戦略論という経営学の分野で様々な研究成果があるため、状況に応じてツールを使い分ければ良いと思うが、私がこの20年位に読んだ競争戦略の本で一番参考になり、自分の考え方に合うと思っているのが、何度か話題に出している「ストーリーとしての競争戦略」の手法である。

新規事業失敗の典型1:流行に安易に乗っかる

これまで多くの新規事業や新サービスの立上げやサポートをしてきた経験でいうと、新規事業が上手くいかないケースの典型的な例は2つである。ひとつは、世の中で流行している成長市場のトレンドに安易に乗ろうとするパターンである。分かり易い例でいうと、2011年前後の日本のブラウザのモバイルソーシャルゲーム市場などはその典型であろう。

当時の日本のモバイルソーシャルゲームの市場は間違いなく世界でダントツに成功しているマーケットであった。その要因は3点あげられる。①MobageとGreeというプラットフォーマーの成功、②カードバトル型ゲームという成功事例の存在、③カードバトル型ゲームが既存Webサービス開発事業者にとって模倣しやすいサービスであった事である。

①のプラットフォーマーの成功は市場が拡大するための大きな要因になっていた。2社のプラットフォーマーが大きな成功を収めたことで積極的な広告宣伝活動を行いプラットフォームに顧客を集めることで、そこに参加する事業者は顧客獲得がしやすい環境が構築された。

②のカードバトル型のゲームシステムは、モバイルのブラウザゲームに非常にFitしたゲームシステムであり、ユーザーのエントリーハードルが低く、同時に収益を上げることが出来るものであった。実はこのモデルの原型となったゲームを開発したのが私が在籍していた会社であったのだが、このゲームシステムの成功が日本のモバイルのソーシャルゲーム市場を一気に拡大させる切っ掛けとなった。

そして、3つ目の要因が、②に関連するのであるが、このカードバトルというゲームシステムが競合事業者に模倣しやすいものであったことである。しかも、その模倣するために必要な技術が既存のゲーム開発事業者だけでなく、それまでWebサイトのシステムを開発していたようなインターネット系の企業にも模倣可能であるというエントリーハードルの低さが実現していたことである。

この3つの要因が重なり合ったことで、2011年前後の日本のモバイルソーシャルゲーム市場には大量の企業が参入してきた。結果として、1-2年間でいくつもの会社がモバイルゲームの新規事業で急成長をとげ、IPOを実現する会社もそれなりの数で現れた。

しかし、この活況は数年しか続かなかった。市場が急速にガラケーからスマートフォンのアプリに置き換わってしまったからである。結果的に、この市場の活況にのって一気に成長した会社は、ごく一部の例外を除いて最近では全く名前を聞かなくなってしまった。分かりやすく言えば、アプリゲームに市場が置き換わった際に、ブラウザでのカードバトル型ゲームの開発力はあるがアプリでの本格的なゲームを開発するスキルと人材が足りていなかったために新市場に適応出来なかったのである。結果論ではあるが、一過性のブームに乗ってみたが、事業としての中長期的な展望も戦略も持っていなかったか、相当甘く見積もっていたということだと思う。

新規事業失敗の典型2:一つのアイディアに過度に依存する

新規事業が失敗する典型的なもう一つのパターンは特定のアイディアに依存して事業を立ち上げてしまう事である。その典型的な例が、前回の周辺事業拡大型の新規事業の失敗事例で上げた事業シナジーの一本足打法の新規事業である。私が見てきた、事業シナジー一本足打法の失敗事例の共通点は、既存の競合企業が何故その事業エリアで成功し、それを自社で実現するためにどのようなスキルとリソースが必要なのかの理解が足りていないことが圧倒的に多いことである。私の経験上、あるサービスと同様の事業を模倣して形として整えることは実行に必要な投資資金を準備出来ればよほど特殊なビジネスでない限り困難ではない。例えば、私が常識的な資金を準備して、どこかにラーメン屋を作ろうと思ったら、ラーメン屋が出来ないことはほぼないと思う。ただ問題なのは「模倣して形として整える」ことと「成功する事業を構築する」ことには天と地程の差があるということである。ラーメン屋の例でいえば、私はそれなりの体裁のラーメン屋を作ることは出来るかもしれないが、ハッキリ言って美味しいラーメンを作るスキルが全くない。正直、今からそのスキルを習得する気もない。なぜなら、そこまでの興味もないし、長年研究して味を積み上げてきた人に50歳になって参入して勝てるようになるとは到底思えないからである。

私が無謀にもラーメン屋を立ち上げる事例で話をすれば、これを読んでいる方もなるほどと思われるかもしれないが、私が見てきた多くの新規事業開発で、同じような話が散見されるのが実態である。シナジー一本足打法の例をラーメン屋の事例で私流に表現すると、ラーメン店舗開発経験の豊富なインテリアデザイナーに店舗デザインを依頼し、それを、親が所有する駅前の一等地のロケーション抜群の物件で実現する。でもラーメンの味は頑張って「下の上」くらいのレベルである。でも、抜群の物件に、抜群の店舗デザインなのでこのラーメン屋はきっと成功しますと言っている状況である。

自信をもって上手くいかないと思う。

事業成功をロジックだてて説明できるようにする

では、この2つの典型例に共通することな何であろうか?ひとつの事業を中長期的に成功させるためのロジックが欠如している事である。前者の一過性のブームのような市場に参入する事例でいえば、参入障壁が低い(ブーム)=誰でもできる程度の差しか競合企業と自社の間に存在しないということは実は参入時点から分かっていた事である。参入した事業で、自社に競争優位性がないのであれば、その事業が中長期的に成長し続けられないのはある意味当然である。

後者の事例でいえば、「模倣して形として整える」ことが出来るので事業が成功できるともし考えていたとすれば、それは完全にその事業の成功にとって必要な参入障壁の判断を間違っている。既存企業がなぜ成功しているのかを理解できていないので、分かりやすく言えばチャレンジするスタートラインに立てていないのに、レースに参加している気になってしまっている状況である。

このような状況になることを防ぐ考え方が、なぜ自分の事業が成功するのかをストーリー=物語のように説明出来るように事業戦略を検討するという手法であると思う。特に、事業計画をパワーポイントで作っている場合は特に注意が必要である。パワーポイントという表現方法は、重要なロジックを矢印等で曖昧に表現することが可能で、ロジックをごまかすのが非常にやり易い表現方法である。このため、資料を作っている人間が自分が言っていることのロジックを理解できていないことが非常に多い。

このようなことを防ぐためには、それ程長文でなくてよいので、自分の事業計画を一度Word等の文章で論理だてて書くことをお勧めする。テキストの文章というのは、論理展開が正確でない一貫したロジックを表現することが出来ないからである。

そもそも、事業計画の核となる部分がWordで数十ページにもなってしまうことはそもそもあり得ない。ワード数枚で説明しきれるくらいのシンプルさが重要であるので、手間もそれ程かからないと思う。同時に、テキストに落とし込もうと思ったら、ロジックが数行で終わってしまうのも問題である。それは、そもそもアイディアであって、ストーリー化された戦略になっていない可能性が高いからである。

事業シミュレーション作成

事業シミュレーションの作成は、事業の構成要素をリストアップし、それと売上、コストを連携させるパラメーターを特定し、そのパラメータの精度をそれまでに収集した情報をもとに向上させていくという、やったことがある人であれば当然のことを地道に行っていくしかないので、特別私からいうことも少ないのであるが、2点ほど私がいつも気を付けていることを紹介する。

- 計画で大風呂敷を広げない

- 売上<コストの精度アップ

計画で大風呂敷を広げない

よく新規事業の事業計画を議論する時に、TAM(Total Available Market)、SAM(Serviceable Available Market)、SOM(Serviceable Obtainable Market)のような市場分析をする。もちろん、成長性のない市場に参入してしまうことは、事業にとってリスクであったりすることも多いので、このような分析をすることに大きく異論はない。

但し、この3つの数字をはじき出して、頑張ってこの事業でTop3に入る事業を作りますみたいな目標を掲げてしまうと、新規事業なのに、事業計画のTop Lineの数字が過剰に大きくなってしまうことは、良くある話である。もちろん事業を立ち上げる夢、Visionとしてはそういう数字を掲げることは問題ない。但し、それを計画に落とし込んでしまう事には問題があると思っている。

私は、事業投資というのは基本的にROIで判断するものだと思っているが、短期的なマーケティング投資などでROIを計算する時は結構コンサバにやる会社でも、新規事業となると途端に過剰なROIを求められることがあったりする。直ぐに思い浮かぶ過去に経験した事例でいえば、2億円のシステム開発投資を行う新サービスのリターンの試算値を30億円に設定してしまい、それが計画値に達していないことを経営会議的な場所で長々議論している場面に遭遇したことがある。その議論を第3者的に聞いていて思ったのは、なぜ2億円の開発投資のリターンを30億円など、その企業の通常の投資のROI水準から言って異常に高い数字に設定してしまったのだろうということである。

新規事業の適切な目標設定

例えば、営業利益率が30%の会社であれば、基本的にROI143%(1÷0.7)を越えていれば営業利益率は悪化しないはずである(厳密には投資の資産化など会計上の費用計上は平準化出来るので、もっと悪くてもPLは悪化しないが、ここは単純化して考える)。もちろん、新規事業は百発百中で上手くいくわけではないので、会社ごとに新規事業成功の確率みたいなものも経営企画が決めておけば良いであろう。

例えば、3分の1の確率で成功させることを目標にするのであれば、143×3=429%程度を新規事業のROIの目標にしておけば良い気がする。世の中営業利益率が50%を越えるような会社というのはキーエンスや一部の金融系の事業のような特殊事例を除いて殆どないので、そんなに変な数字ではないと思う。仮にこの数字を先ほどの2億円の投資に対して適用すれば、2億円の投資に対して必要なリターンは8,6億円位が適当であると思う。それをそもそも30億円と設定してしまうことも問題であるし、仮にリターン実績が8.6億円を越えていたとして、それが30億円という当初目標に達していないからといって皆で永遠と議論する時間があれば、私個人的には他のことに時間を使った方が建設的であると思う。

逆に、新規事業のROIを1500%と設定するのであれば、1500÷143=10.5なので、10件に一件位の新規事業の成功確率の新規事業にチャレンジするというのが会社の方針であるということである。リスクポートフォリオを幅広く組めるVCとかであればそのくらいでも良いのかもしれないが、個人的には事業会社の新規事業で10分の1程度の成功確率の設定は、コンサバティブ過ぎると思うが、仮にそのような設定にしているとすれば、それだけリスクの高いものが上手くいかなかったことを、経営会議のような関与度の低いメンバーがいる場で議論するのも場違いな気がしてしまう。事前に個別会議で議論して関係者で合意しておくべき話題な気がする。

理想的な高い目標設定が新規事業の成功確率を上げることは少ない

この例で私が申し上げたいのは、事業シミュレーションというのは、ここで述べたようなそれぞれの会社で許容できるROIの基準値と新規事業のリスク許容度に応じた適切な水準の範囲を越えているかどうかを基準に適切に設定することが重要であり、それ以上の成功はボーナスであると考えるという方が、事業スタート後に余計な議論の手間が省け、健全な事業成長にリソースを使うことが出来るということである。

たまに、取締役やマネジメントメンバー等で、目標設定を低くすると現場が手を抜くから、事業計画の目標設定は理論上可能な極限まで高くして、それをコミットさせて、それが未達成であれば詰めれば事業が成長すると考えている人がいるが、私の経験上そういう人に対応するために過剰な事業計画を作ってしまってポジティブな結果を得たことは記憶にない。大抵、無理な計画に達していないことの言い訳を考えるという不毛な時間にチームの優秀なメンバーのリソースを取られるというデメリットしかないことが多い。

多くの場合、新規事業の事業計画を承認してもらおうと思うと、事業シミュレーションのパラメーターをいじって、偉い人のご要望に近づけるよう計画が肥大化してしまうことが多い。その結果、何でこんなに高い目標にしてしまったのであろうと後で思うような高い目標設定に苦しむことになる。この辺は経営企画の仕事であると思うが、新規事業には会社ごとのROIの基準値を論理的に決めておいて、それを越えるかどうかを事業計画の基準とすべきであると考えている。そうすることで、過剰な計画の未達に対する理由を考えるのに時間を使うような無意味な時間が減らせると思う。

売上<コストの精度アップ

事業のPLというのは当然売上とコストで構成されている。私が新規事業の事業シミュレーションを作る場合により重要だと思うのは、コストの精度である。

新規の事業においては、売上も、コストも算出のためには何らかの仮説がモデルのパラメータという形で組み込まれている。このパラメータが事業実態に即しているか否かで、その事業シミュレーションの精度は決まってくる。

しかし、現実の事業をマネジメントする立場で言えば、売上のシミュレーションを外すことと、費用のシミュレーションを外すことではハッキリ言って意味合いが全く異なる。

スタートアップ企業の場合は話は異なるが、通常の事業会社が新規事業を行う場合、新規事業に一定の金額を投資するケースでは、事業が想定通り上手くいかず売上がほとんど上がらなくても、会社の経営が傾く事がないようなリスク許容度の範囲内で投資意思決定をすることが多いと思う。もし、ある会社が投資意思決定をする場合に、新規事業の売上実績が当初想定を20-30%程度外してしまっただけで、会社の経営が傾くような投資をしてしまうのは個人的にはリスクコントロールが甘すぎると思う。新規事業というのは例え大失敗して売上がゼロであっても経営上問題ない範囲内で行うべきものだと思っている。

もし、この考えが正しいとすれば、全社的な経営上、売上シミュレーションをはずすことはそれほど大きなリスクではないといえる。しかし、コストの方は話が別である。新規事業を行う場合に、当初想定していたコストが大幅に超過してしまうという事態に陥ってしまうと、そもそも売上がゼロでも問題ないといっていたリスクコントロールの前提が崩れてしまう。最近の有名な事例で言えば、楽天がモバイル事業でこれだけ苦しんで大騒ぎになっているのは、報道を見る限り売上が想定通りいかないことが問題なのではなく、設備投資にかかる費用の想定が大幅に甘かったからだと思う。多くの人が報道で目にしているであろう、大阪万博の費用の状況などを見ても、完全にコントロールが出来ておらず、民間の企業でもしこんなことが起こったとすれば、責任者は何らかの責任を取らないといけないであろう(政治の場合は誰も責任を取らなさそうであるが)。

私は、新規事業というのは失敗することもそれなりの確率である前提で、リスクコントロールして行うべきであると思っている立場なので、事業シミュレーションを作成する時は、コストを売上よりもよりコンサバティブに作っておくべきであると思っている。そして、大事なのは、事業計画で承認されているからとコストを計画通りに使うのではなく、売上が計画通りに進んでいないのであれば、コストも使わなくてよいものは使わずに将来の投資余力として残すなどコントロールすべきであると思っている。

たまに、売上が計画通り行くかどうか分からないのに、コスト計画が承認されていることを根拠に計画通り使おうとする人がいるが、そもそもコストをコンサバティブに作っているということは、バッファをのせているということなので、必要最低限でコントロールすることが正しい姿である。そのようなスタンスでマネジメントをしていないと、次に新規事業を立ち上げるチャンスを得た時に、コストサイドもギリギリの計画になり、コストのリスクコントロールの失敗が発生する可能性が高くなる。これは、誰も責任を取らないお役所であれば問題ないかもしれないが、事業会社では誰もHappyにならない、やってはいけないことだと思っている。

ここまでで、新規事業の企画、戦略策定をする際に、私が心がけているポイントを3点ほど紹介してきた。ハッキリ言って、これを読んだから明日から新規事業の立上げが出来ますという網羅性のある内容ではないが、新規事業立上げに際して、失敗しないように避けるべきトラップのリストの一部としては有用なのではないかと思っている。

ちなみに私のキャリアはデジタル系ビジネスの立上げが経験のほぼすべてなので、初期費用が巨大なインフラビジネスみたいなタイプの事業開発は経験がないが、おそらく全く異なるシチュエーションも存在すると思うので、その点は読者の皆さんで、ご自身のシチュエーションにFitするかどうかはご判断いただければと思う。