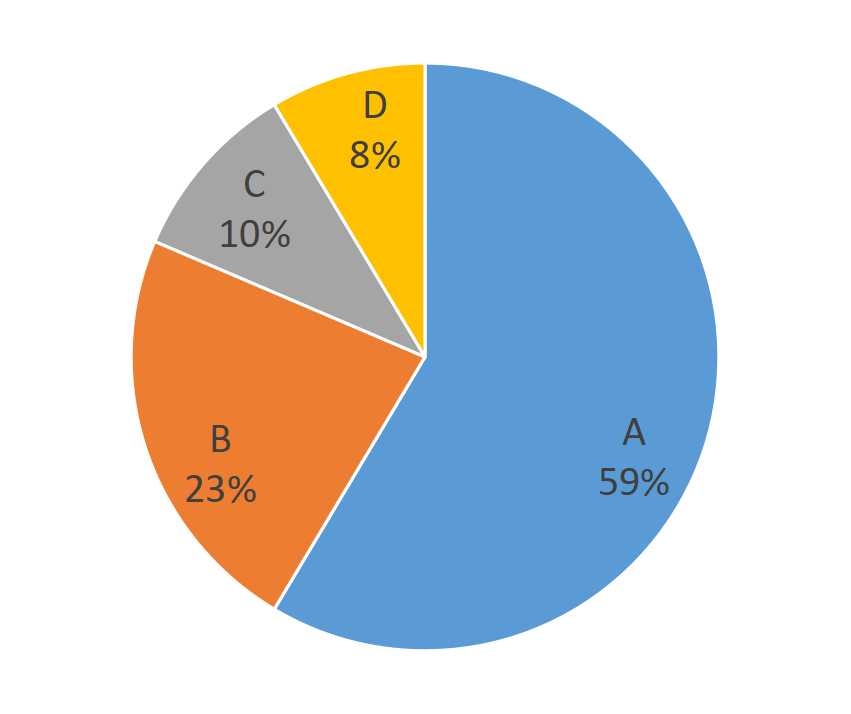

SNSにより情報拡散量が圧倒的に強化された

デジタルマーケティングと言いながら、最近はやりの手法に殆ど触れていないので、その辺についても私の考えを述べることにする。ただ、正直言うと、この辺の手法については、成功体験がそれほどあるという分けではないので、私の経験から、それぞれの手法について考えなければいけないことの注意点の纏めくらいのレベルの話だということでご理解いただきたい。

まず、始めに取り上げるのはSNS系のマーケティングである。Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などを使ったマーケティングである。FacebookとXは出てきて20年くらい経っているので新しいという表現も正しくない気がするが。

まず、SNS系のマーケティングについて考えなければいけないポイントは、そもそも何を目的にやるのかということだ。SNSに限らず、Blogや、古くは無料ホームページサービスなどインターネット誕生は、それ以前と比べて個人や、メディア以外の一般企業が世の中に向けて情報を発信することを著しく容易にした。但し、SNSの誕生以前の手法は情報の拡散性という点に限界があり、HTMLを勉強して何らかの情報を発信するWebサイトを作ってみたが、全く誰も見に来てくれないなどということは 良くある話であった。SNSというのは、そもそもソーシャルグラフ(この言葉もほとんど聞かなくなったが)と呼ばれるインターネット上に構築された人と人、組織と人の相関関係をデータ化したネットワークと情報発信メディアを組み合わせることによって、個人や企業が構築したソーシャルグラフに対して情報を発信する事で、それ以前に比べて格段に拡散能力が高まるという状況になった。さらに、このSNSの特徴的なのは、ある人のソーシャルグラフに対して発信された情報が、その参加者が持つ別のソーシャルグラフに展開されるということが連鎖的に起こることがあり、場合によっては情報が自己のコントロールを越えて指数関数的に情報が拡散される。

マーケティング的に考えれば、これが良い方に働けば、特にマーケティング費用をかけることなく自社の商品サービスが話題になり大成功しましたという話になる。典型的な例がインスタ映えするレストランやカフェが若い人に大人気になりましたみたいな話である。ただ、これは悪い方に働くこともあり、それが企業の不祥事などが想定を越えて拡散されてしまう炎上といわれるような状況になるわけである。

SNSマーケティングは継続して成果を出し続けるハードルが高い

このくらいの話は、現代社会に生きていれば誰でも知っていることな気がするが、それではこれをマーケティング的に戦略的に使いましょうという話になると、実はその手法が確立されているようには私には思えない。

なぜ、手法が確立されていないと感じているかというと、そもそもSNSの情報拡散というのは、発信者からすると意図的にコントロールすることが非常に難しいため、どこかで聞いた成功事例を自分でやろうとしたときの再現性が非常に低い場合が多いからである。どこかの企業が、SNSで情報が拡散されて新商品が大ヒットしたみたいな事例を聞いてきて、同じような施策をやってみたところで、同様なパフォーマンスを得られることが正直稀なのだ。再現性の低い施策というのは、実際に戦略的に活用することが難しいため、上手くいったときにインパクトがあることが分かっていても、活用が難しいということになりがちである。

この再現性の低さは2つ目の問題を発生させる。ROIがポジティブになり、継続的に意味のあるレベルで成果を出し続けることが少なくても私の経験上は難しいということだ。おそらくSNSの成功事例というのは比較的小規模な事業者(飲食店や小規模なメーカー)の例が多く、Beforeの段階でそれほど知名度が高くないようなケースが多い。このようなケースにおいては、スタート地点が低いので、SNSでの情報拡散による成果(顧客増)などが目に見える形で認識できることが多い。

一方で、私が仕事をしてきたような企業は(別にそちらの方が偉いというつもりはないです)、それなりの規模で継続的に事業活動を行い、マーケティング予算もそれなりの規模で実施している状況で、SNSマーケティングをする時点でそれなりの認知とサービス理解が得られている状況であることが多いため、そこに追加してSNSマーケティングでマーケティング的な効果の上積みを測定することがそもそもスタート時点のハードルとして高い状況であることが多い。それに加えて、施策の実行自体に再現性が少なく、施策の成功確率が低くなると、ROIがポジティブになり、意味があると認識される確率が非常に低くなってしまう。

もちろん、マーケターという職業をしていて、SNSはマーケティングツールとして使い物にはならないとは言いづらいので、とくにゲーム会社でマーケティングをしていた時などは、チームのメンバーとあの手この手でいろいろやってみたものの、正直言って、こうやれば上手くいくよねという成功の法則のようなものを得られた実感が殆どなかった。

SNSマーケティングの目的から考えられているのか?

こうなってくると、SNSのマーケティングで最初に検討しなければいけないのは、そもそも何のためにやっているのかという話である。

アメリカのゲーム業界のマーケティングチームには大抵、コミュニティマネージャーというポジションがあって、SNSやゲームプラットフォームのコミュニティをマネジメントする役割をになっているということになっている。始めてアメリカに行ったとき、そもそも日本のゲーム業界のことも殆ど知らなかったため、そういうポジションの人がいて、最初はそういうものかなと思って見ていたのであるが、やっていることといえばSNSをくまなくチェックして、何か問題があればレポートしてくる。それ以外は、週に何回か定期的にSNSにゲームの話題を投稿する。みたいなことをしていた。ただ、当時はぶっちゃけ売れる商品がなかったという話もあるが、それにしてもコミュニティマネージャーがやっている仕事に一人月のコストを割く付加価値があるようにはどうしても見思えず、その人が退職した以降はそのポジションの補充はその後7年くらい行わなかった。

日本に帰国後も、Twitterを中心に現場のメンバーもいろいろ工夫しながら再現性のある施策の確立のために努力していたが、パフォーマンスマーケのようなROASを計測できるほどの成果もなかなか出ず、そもそも何を目的にSNSを活用するべきなのかからいつも議論をせざるを得ない状況であった。(もちろんROIがポジティブになってしまえばそれでいいのだが)。

悩み深きメンバーが、外部のSNSマーケティングの勉強会やセミナー的なもので聞いてきた話をまとめたレポートを読んでも、どの会社の担当者も同じような悩みを抱えている感じで、どこも同じような話なのだなと思った。

SNSの利用目的アイディア4選

このように考えた時に、私なりに有効なのではないかと思うSNSの活用法の例をいくつか共有出来ればと思う。

既存顧客向けの情報発信ツール

メールマガジンの開封率などが落ちてきてしまっている場合や、アプリビジネスなどでそもそもユーザーとのタッチポイントがメールやSMSなどで作れない場合などの既存顧客向けの情報発信ツールとしては有用性が高いと思う。ゲームアプリなどはアプリストア側にしか利用者の個人情報がなく、アプリにアクセスしてもらうか、プッシュ通知をOnにしてもらうかしないとユーザーとのタッチポイントが全くなくなってしまうため、アプリへのアクセスがなくなってしまったユーザーとの接点としては有効であると思う。

このようなタッチポイントが出来ていれば、システム障害による緊急メンテナンスなど万が一の時の情報発信媒体としても活用することが可能である。

特に、大企業になり、多様な商品群を持っている企業など、個々の商品の細かいトラブルの情報発信をコーポレートのメディアで行うのは全社的な印象もよくないということもあるので、ひとつくらいは商品・サービス毎に活用可能なメディアは既存顧客向けに保有しておいてもよい。

ユーザーとの双方向のコミュニケーションの場

この役割を担うようになると、メディア運用のレベルが一段上がってしまうが、SNSの双方向性の特性を活かして、双方向のコミュニケーションをサービス提供者とユーザー間で持つ場として活用するというアイディアはあり得る。しかし、この利用法のリスクは、個々の顧客とのやりたりが公表される形で行われるため、対応を失敗すると負の情報が拡散され、炎上という結果になることもあり得る。このため、運用スキルが要求される点は理解が必要である。

ただ、ゲームのようなデジタル系の商材などは、顧客との物理的な接点を持つことが殆どないため、ユーザーの声を聴く機会を持てることは有意義であったといえる。

広告効果の改善サポート

以前、SNSマーケティングの効果を何らかROIで換算できないかと試行錯誤している中で、これなら上手くいくかもと話していた施策が、パフォーマンス広告の効果改善を計算出来するというアイディアだ。少し前だが、Xのリターゲティング広告について、X上でリツイートキャンペンをしていてターゲットユーザーに対して露出度が高まっているタイミングで、CTRやCVRに改善がみられるという効果が期間差分の検証で見えてきた事例があった。おそらく、広告がリターゲティング広告でサービスの離脱ユーザー向けであったため、Xのフォロワーとのオーバーラップが大きかったというのが原因な気がするが、同じ既存ユーザー向けのタッチポイント構築という意味では効果が発現したロジックは納得感があると思う。

ナーチャリング施策

人材業界の転職のように需要が常に発生するわけではない産業の場合、顧客とのタッチポイントを需要の発生していない時期に維持し続けることは非常に難易度の高いチャレンジである。CRM施策の中でも議論はしたが、SNSをこの目的で使うことは可能性があると感じていろいろなトライをしていた。ポイントは即効性を求めすぎないことで、可能であれば、半歩くらい周辺の話題やコンテンツを定期的に配信していくような運用が良いのではないかと思う。たまに、企業SNSアカウントの成功例として、「中の人」的な担当者の個性が明確に出るようなオペレーションの事例を見かけるが、個人的には相当属人的なオペレーションになってしまうのであまりよくはないと感じており、可能な限り事業の周辺の話題やコンテンツで中長期的な関係を探るのが良い気がする。

SNSメディアの特性を理解し、過剰な期待をし過ぎない戦略を!

いずれにしても、短期で目に見える形でROIがポジティブになるような施策を再現性のある形で継続できた経験がないので、私としては、それなりの規模のビジネスでSNSのマーケティングがコストが安いからという理由で中心に据えるような戦略は実現性が低いためあまりお勧めしない。

特に、SNSマーケティング一本足打法で成功するようなプランを作ると、話題性重視になり、ネガティブに振れるかどうかの瀬戸際見ないたところに踏み込んでいかざるを得ない可能性が高く、そこでコントロールを間違えるとリカバリーが難しいという状況に陥るリスクも否定できない。

多くの方が感じている通り、SNSはポジティブな拡散力の数倍か数十倍のレベルでネガティブな拡散力の方が強いので(公には申し上げられないが、Globalで数年間ネガティブな状態が続くという体験して非常に苦労した経験があるため)、その観点からも、SNSマーケティングに過剰な期待を込めたビジネスプランを作ることには、リスクを感じてしまう。

追加して、SNSのネガティブに関連して、多くの会社が社員の個人アカウントも含めて、SNSの発信のコントロールに苦労していると思うので、この点についても簡単に意見を述べたい。企業によっては、非常に厳しいSNS発信のルールを作って、必ず本社のPR部門などがすべてのSNSでの発言をチェックして、リスク管理をするというようなケースもある。もちろんリスクを極小化したいのであれば、そのような手法も有効であると思う。しかし、私の経験で、そのような方法で運用してSNSマーケティングが成功する事例は殆ど見たことがない。そもそも、SNSというメディアの特性を最大限発揮できるスピード感やカジュアルさから発想がかけ離れているからだ。私は、そのような発想でSNSマーケティングをするのは、ハッキリ言って間違っていると感じる。別に流行りのマーケ手法を全部使わなければ恥ずかしいということは決してないので、そのようなリスクコントロールを厳格にしたい会社は無理にSNSマーケティングをしなくても良いと思う。SNSマーケティングの負の側面を相当体験したため、企業の業態によってはそのリスクを負いたくないという発想に間違いはないと思うので。