実は人を育てているつもりになっている組織が多い

マーケティングの人材育成の話を具体的にしていく前に、マーケティングに関わらず人材育成一般について、少し話をしておきたい。これは事業会社3社で25年仕事をしてきて確信している人材育成の絶対条件であるが、「人は教えなければ育たない」ということである。これも物凄く普通のことをいっているように聞こえるかもしれないが、実は多くの会社で実行できていないポイントであると考えている。

なぜこのようは当然のことが実行されていないケースが多いのか私なりの考えを説明する。人材育成という視点で人材を見ると、私は大きく分けて2種類の人材がいると考えている。それは「放っておいても育つ人材」と「教えなければ育たない人材」である。ちなみに「教えても育たない人材」というのも中にはいるのは事実だが、このような人は残念ながら人材育成をどうするかを考えるのではなく、採用段階できちんとスクリーニングしておくべき課題であるため、人材育成という視点では検討しないことにする。

20年以上マネジメントを経験し、数百人の部下を見てきた経験から、「放っておいても育つ人材」というのはそれなりにきちんとしたスクリーニングを採用時点でしている会社であっても20-30人に一人程度の割合でしか出現しないと考えている(外資系投資銀行や外資系戦略コンサルのように超優秀な人材を選びたい放題の企業は違うかもしれないが)。もしその基準が正しいとすれは30人いたら28人程度は「教えなければ育たない人材」ということになる。なお、ここで勘違いをしないでいただきたいのは、「教えなければ育たない人材」を優秀ではないと私が定義づけている分けではないということである。これは人材育成時点の手法の違いの話であって、スピード感に若干の違いが出たとしても、最終的にスキルを習得し、経験を積むことによって、プロフェッショナルな人材に育てば結果的にタイプがどちらであろうと関係がないと思っているし、後述するが、「放っておいても育つ人材」にも欠点もあるので、そのような人材だけ集めることが必ずしもよいとは限らない。

人材育成をしたつもりになっている組織の典型

では、この2タイプに分けることがとりあえず正しいとして、なぜ、「教えなければ育たない」というある種当然とも言える前提が無視されて、きちんとした人材育成が行われなくなってしまうのであろうか?

まず最初に思いつくのは、管理職やマネジメントになっている人物の多くが「放っておいても育つ人材」で固められてしまった会社である場合に発生することが想定される。そのような会社というのは、多くの場合、人材育成に力を入れていないケースが多いため、「教えないと育たない人材」は教えてもらえないので育たないケースが多く、結果として「放っておいても育つ人材」が社内で目立つ確率が高くなる。そうなると、マネジメント層は、自分の成功体験から、若いころは自分で積極的に勉強して這い上がってくるべきだというような思想が強くなる。それで、最近の若者(おそらくこの言葉はどの時代も永遠に使われるのだと思うが)はやる気がないとか、根性が足りないといった精神論になったり、そもそも採用力が足りないというように入社する人材の質を問題視したりする。しかし、私の仮説が正しければ、きちんとしたスクリーニングをしても勝手に育つ人材は1/30~1/20程度である。採用力をこれから短期間で20~30倍も強化して、良い人材選びたい放題という状況にする方法など思いつくのだろうか?もしそれが思いつくのであれば、その会社の現状の採用が相当イケていないので、致し方ないのかもしれないが、普通に全うな企業であれば、そのようなことはほぼあり得ないであろう。このような会社は往々にして、マネジメント上位レイヤーのトップダウン型の経営になりがちで、それ以下の人材は上司のいうことを実行するという状況に陥りがちで現場の人間はは自分で考える余地をどんどん狭められるので、ますます人は育ちにくくなる。

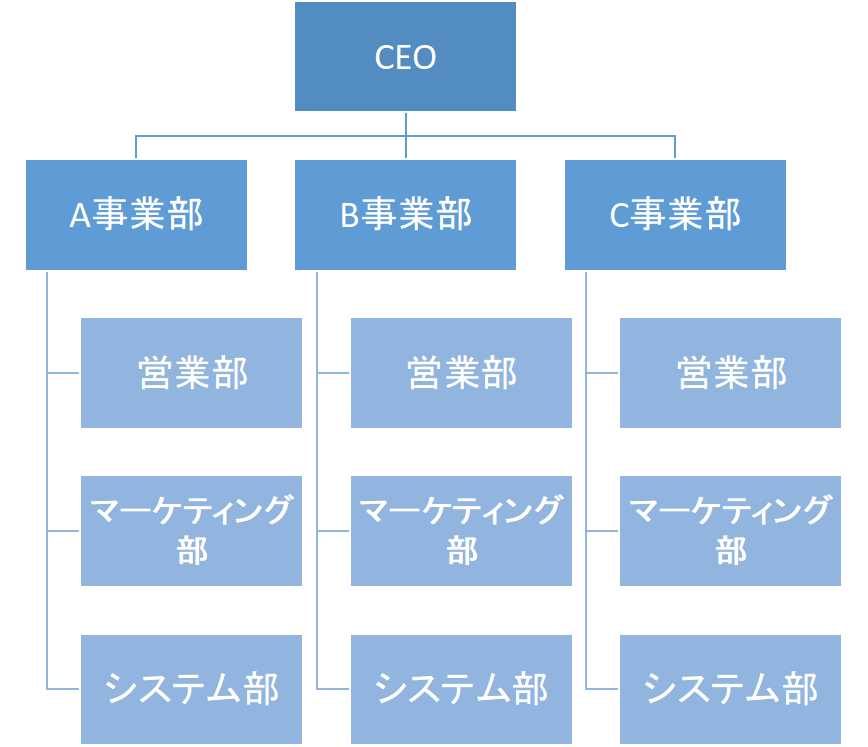

次によくあるパターンは、マーケティング組織の議論の中で説明した、人材育成に適さない組織形態を適用してしまっているパターンである。ファンクション型組織やブランド別組織を十分に人数が揃っておらず、個々人のスキルレベルも十分でない状況で無理やり適用してしまうと、各組織の各ファンクションにスキル不足の人材がそのファンクションの指導を受けられない状況で孤立して仕事をする状況になることが多い。このような状態になってしまうと、当然ながら成長するために必要な教えてもらう機会が減ってしまうということになる。

最後に思いつくパターンは、人数が足りない組織などで、やることがいっぱいあり、日々忙しくしていたりすると、経験を積めているから成長するのではないかと勘違いしてしまうケースである。このケースは、2パターン目の孤立状況と同時並行で発生するケースが多い。上手く回っていない組織というのは、大抵の場合、やるべきことの取捨選択が出来ておらず、いろいろなことに手を出してはリソースが足りなくなり、オペレーション業務ばかりが増えていき、メンバーが忙しく働かざるを得なくなっていることが多い。そのようなケースにおいて、忙しく遅くまで仕事をしていると、人よりも多くの経験を詰めているから、成長スピードも上がっていると思いがちである。しかしこのケースでも、作業はこなしているが、教える側にも余裕がなかったりするので、実際には教えられるべき人材は教えてもらっていないケースが多い。こうなるとやはり大半の人材は順調には育成されないということになる。

一度自分の所属していたり、マネジメントしている企業や組織の状況を見直してほしい。人材を育成するために、日々「教えている」であろうか?振り返ってもらいたい。

放っておいても育つ人の育成法

ここまでで、意外と「教えなければ人は育たない」という当然のことが出来ていない組織が多く存在しそうだということを理解したうえで、今度は人材のタイプ別の育成方法についても簡単に振れてお行くことにする。

まずは、簡単な「放っておいても育つ人材」の育て方である。このタイプの人材は、基本的には機会の提供を十分に行うことと、モチベーションの管理を行うことの2点に注意すれば自走して成長していく。前述したこのタイプの人材で大半のマネジメント層が構成されているような企業の場合、出世する人は結果的に提供された、もしくは、つかみ取った機会を活かして、自ら学び成長できた人の集まりであることが多いのだ。

もちろんこのタイプの人材も能力レベルには個人差があるため、機会の提供スピードにはコントロールが必要である。一つ一つの課題が中途半端にならないように、集中して取り組めるような環境を作ることが重要で、一つの課題が十分に要求したレベルにまでスキルアップをしていないのに、次々に別の課題を与え過ぎるということがないようにしなければいけない。

また、このタイプの人材の独学力・スピードは、その人材の業務に対するモチベーションと密接に絡むことが多い。このため、成長スピードを早めようと思うのであれば、同時に高いモチベーションを保ち続けられるように配慮する必要がある。

教えなければ育たない人を育成するための3つのポイント

次に「教えななければ育たない人材」についての育成上の考え方について検討する。まず最も重要なことは、教えられる人材に誰が教えるのかを明確にすることである。よくチーム全体で教育するという考え方のケースもあるが、個人的には上手くいかないことが多いような気がする。なぜなら、高成長を実現しようとする会社は大抵の場合人材は不足気味で忙しいし、忙しくもない会社ではおそらく人が育っていないなどという悩みもないであろう。そのような悩みを抱えている会社は基本的に現場は忙しいものだと思っている。そのような状況で、人材育成の責任の所在を曖昧にしていまうと、大抵の場合人材育成が中途半端になる。なぜなら、目先の業務の実施の有無は会社の業績や、個々人の目標KPIのパフォーマンスに反映されやすいが、人材育成の実施の有無は目に見える形で反映されないことが多いため、責任を曖昧にするとどうしても後回しにされやすい傾向があるからだ。これもよくいう話であるが、人にものを教えるということは、自分の復習にもなり、教える方の成長に繋がることも多い。このため、教える機会は成長を促したい人材にこそ機会として提供すべきであると考えている。

次に重要なことは、一度に教えることを増やしすぎないということである。私はこれを「狭く深く」と呼んでいる。もちろん逆は「広く浅く」である。マーケティングに限らず、多くの仕事というのは、それっぽくやろうと思えばそれっぽく出来てしまう。人間、一度その程度でよいという癖がついてしまうとどうしてもそのレベルで終わってしまう。しかし、スキルの高いプロフェッショナルと、それっぽい普通の人の違いは、一つの事象、一つのタスクに対して、どれだけ多面的に考え、どれだけ競合よりも深く思考しているかの積み重ねにより作り上げられるものだと思う。もしそうであるならば、人材育成において重要なことは、狭くても良いので、一つの事象に対して、どれだけ狭く深く考えることができるのか、それを習慣として妥協しないように出来るようにするトレーニングをすることだと考えている。そのためには、一度に多くの課題を与え過ぎてはいけない。トレーニングが足りていない人材は、一度に多くの課題を与えてしまうと、思考が分散化し、浅くしか考えないようになってしまうのである。私は、これが教えないと育たない人材にいくら経験を積ませてもスキルが向上しない原因であると考えている。日々のオペレーション業務に追われてしまうと、作業をこなすこと、スケジュール通りにタスクを終わらすことに焦点が当てられ、必然的に深さが足りなくなり、タスクが終わったことで満足してしまうのである。一つ一つのタスクをそれなりの形にする事だけでは、人のスキルレベルはプロフェッショナルレベルまで向上しない。それでできるのは、普通の人がそれっぽく出来るレベルの経験が積まれるだけなのである。ここで議論しているのは高い専門スキルを持つ人材をどのように育成するかの議論をしているわけなので、当然要求されるクオリティはプロフェッショナルなレベルである。

もちろん、そのような人材を育てるためには、教える側の人材にも当然そのレベルの思考が要求されるが、この点でも課題の範囲を狭くすることは有効である。なぜなら、広く深く考えられる人材というのは当然限られるため、そのような人材しか教える側に立てないということになると、教える側の人材が相当限定されてしまう。しかし、教える側が深く考えられる課題を正しく選択すれば、その範囲内であれば深みのある指導ができるようになる。このことは、限定された分野の課題であっても深く思考するトレーニングが完了していない人材は残念ながら教える側にまわる資格がないということも同時に意味することになる。

そして最後のポイントは、繰り返すことである。人間の成長というのは、一次関数的に一直線に右肩上がりに進むことは非常に稀だと思う。多くの場合、螺旋階段のように下から見ると同じ場所をグルグルと周りながら、横から見ると少しずつ上に登っていく軌道で成長するものである。

私はゴルフをすることは早々に諦めたが、もしプロのコーチに正しい打ち方を一度教わって、一度で正しい打ち方を習得できるとしたら、殆どの人は数週間でシングルプレーヤーに成れるだろう。しかし、実際にはそんなことはあり得ない。一度正しいフォームを教わって頭で理解したとしても、頭で思い描いたように体は動かない。そのために、何度も何度も素振りをしたり、練習場でボールを打つなどの反復練習をすることで、正しいフォームが身についていくのであろう。そして、正しい指導を継続的に受ければ、同じような反復練習であっても、少しずつ理想のフォームに近づいていき、スコアも改善していくのだろう。

おそらく、ゴルフに限らず、スポーツでこのような話をすると、多くの人が同意してくれると思う。それなのに、ビジネスのスキルの話になると、一度指摘したことが出来ないと能力がないであるとか、意識が足りないであるとか言い始める指導者がいる。しかし、私はビジネスのスキルの習得もスポーツのスキル習得と何ら変わらないものだと思っている。要は、学ぶ側も教える側も忍耐が必要なのだ。螺旋階段を登っていると同じ場所をグルグル回っているのではないかという錯覚に陥り、自分が成長しているのか不安になるかもしれない。でも、それは普通のことなのだ。

この不安を解消・軽減するためには二つのことが重要である。その実行者は教える側、教えられる側双方をよりいちレイヤー上から指導する先輩社員や上司である。まず教える側には、それが普通なことであるということをきちんと意識させることである。特に優秀な人材ほど過去の自分よりも成長スピードが遅い後輩にフラストレーションをためる傾向にある。人の成長には個人差があることを理解し、忍耐が必要なことを理解させなければいけない。

次により重要な点は、教え、教えられている二人が、少しづつでも成長している、階段を登っているのか、それとも無限ループのように停滞しているのかを定期的、客観的にチェックし、登っているのであればそのことを具体的に指摘しモチベーションの維持向上を計り、逆に停滞しているのであれば一緒に問題点を話し合い再び成長軌道に乗せるためのサポートをしなくてはならない。

ここまで読んでいただいて、自分の組織を見返したとき、あなたは本当に人材を育成していると自信をもって言えるであろうか?自分で書いていていうのもどうかと思うが、私自身も完璧に出来ているとは思わない。しかし、少なくても、ここで書いたようなことは常に意識し、実践しようと努力をしてきた。人材の育成とは、一朝一夕には行かない長い道のりの仕事である。しかし、1年たち、2年たち、短期的な視点でグルグル螺旋階段を回ってるように見えた人材が、振り返ってみて大きく飛躍していることを確認出来た時、これほど達成感のある仕事もないのではないかと思っている。

「教えなければ人は育たない」。何の目新しさもない、ごく普通の指摘である。でも、実は重要な事なのではないかと私は考えている。